„Wer die nächste Runde gewinnt, kriegt in Vancouver Kuchen.“ – Kuchen! Erinnern wir uns noch an Kuchen? Fünf Tage am Stück Reis mit Soße oder – Abwechslung! – Nudeln mit Soße, drei Wochen lang Kakao aus Milchpulver und Salamibrot zum Mittag. An diesem Abend, als wir an Lagerfeuer unterhalb des Ape Gletscher mit eigenhändig gesammelten, einigermaßen runden Steinen Botchia spielen, erscheint uns Kuchen wie ein ferner Traum. Genauso wie eine warme Dusche – ich habe gleich beim ersten Versuch beschlossen, dass das milchig-blaue, vier Grad kalte Gletscherwasser gerade noch für die Zahnbürste taugt, ich auf Waschen aber dankend verzichte. Und da bin ich nicht die einzige in der elfköpfigen Wandergruppe.

Nein, leicht ist diese Naturerlebnisreise nicht und erst recht kein Luxus, aber sie ist der wunderbarste Urlaub, den ich je erlebt habe. Am nächsten Tag packen wir die Zelte zusammen und schleifen sie auf dem Trampelpfad, den die Grizzlys, Berglöwen und Schneeziegen angelegt haben, zum See hinunter, wo uns John mit dem Wasserflugzeug aus der Wildnis abholen soll. Die Wolken hängen tief zwischen den Berggipfeln. Die Zeit verstreicht, wir frieren und beginnen, ein Feuer anzufachen. Eine halbe Stunde dauert das in dem kalten Wind. Unsere Reiseleiterin Angelika rechnet zusammen, für wie viele Tage unsere Lebensmittel noch halten, sollten wir hier draußen stranden. Anahim Lake, woher unser Flugzeug kommen soll, ist Luftlinie 72 Kilometer entfernt, der nächste bewohnte Ort 32 Kilometer – aber so gut wie unmöglich zu Fuß zu erreichen über Felsen, Gletscherfelder und Seen. Mein Vater beginnt mit einem Partyspiel, um alle bei Laune zu halten. Nach über zwei Stunden endlich das erlösende Dröhnen eines Motors. Der Pilot, sonst ein wortkarger, zurückhaltender Mann, springt Angelika geradezu in die Arme und rasselt eine Entschuldigung nach der anderen herunter: Bei dem Wetter habe er schlicht den Eingang zum Tal nicht gefunden, sein dritter Versuch sei das nun und wie erleichtert er sei. Auf dem Rückflug schlafe ich vor Erschöpfung prompt ein und verpasse den herrlichen Ausblick auf ein gutes Dutzend Gletscher, von denen jeder einzelne in Deutschland eine ultimative Touristenattraktion wäre. In British Columbia sind sie bis heute nicht erschlossen, und das ist gut so, denke ich.

Klingt herrlich und schrecklich zugleich, oder? Nun, genau deshalb hat diese Reise wohl einen so tiefen Eindruck hinterlassen. Mit 14, einem Alter, in dem die meisten meiner Freundinnen kaum ein Wort mit ihren Vätern wechselten, schlief ich drei Wochen lang mit meinem in einem Zelt und würde keine Minute davon missen wollen. Gerade die ganzen Entbehrungen, Ängste und auch Schmerzen haben zu diesem Erlebnis beigetragen. Nur so kommt man in die Ecken der Welt, in denen noch absolute Stille herrscht, vom gelegentlichen Donnern abbrechender Eisblöcke abgesehen. Wo man bedenkenlos aus jedem Bach trinken kann, an dem man vorbeikommt. Wo nicht wir die Wegebauer sind, sondern große Tiere mit langen Krallen, die uns glücklicherweise nie zu nahe kamen, auch wenn wir öfter ihre Hinterlassenschaften fanden. Ein Vierteljahrhundert ist diese Reise nun her, und als ich zur Vorbereitung auf diesen Rückblick in meinem Tagebuch zurücklas, fiel mir auf, dass diese Erinnerungsstütze gar nicht nötig war. All diese Details und noch viel mehr sind fest in meinem Gedächtnis eingebrannt (bis auf eine Ausnahme, die ich unten anspreche). Ich weiß kaum, wo ich anfangen soll zu erzählen!

Oben angekommen, spülte die Gischt der Emperor Falls über sie, kühlte ihre Haut, kitzelte in der Nase und an den kurzgeschorenen Härchen in ihrem Nacken. Gerald breitete die Arme aus und lachte. Vor ihnen ragte der Gipfel des Mount Robson auf, hüllte sich selbst an diesem Sonnentag in ewige Wolken. Nur hin und wieder lüftete sich für eine Sekunde der Vorgang und die Spitze lugte heraus. Schmale Gletscherbänder zogen sich die nackten Flanken entlang. Die Baumgrenze endete an der Kante zum nächsten Plateau, fünfundvierzig Meter über ihnen. Das weißblaue Eiswasser des Robson Rivers schoss aus dem Himmel heran, prallte an einer Felsnase ab, bevor es auf den Stein am Fuße der Klippe klatschte. Die Massen zerbarsten in einen tosenden Sprühregen, der nichts im Umfeld von einem halben Kilometer in Windrichtung trocken ließ.

Aus: Andrea Weil, Kanada-Romanze, noch unvermitteltes Manuskript bei Agentur Ashera

Ja, natürlich habe ich diese Reise mittlerweile schon in einer Manuskriptidee verbraten, was glaubt ihr denn! Mein erster Romanzen-Versuch, um genau zu sein: Reiseleiterin Sky hält sich für beziehungsunfähig und glaubt, damit eigentlich ganz zufrieden zu sein. Als sie einem Familiengeheimnis auf die Spur kommt, beginnt sie zu ahnen, wie sie bis heute von den Schatten der Vergangenheit beeinflusst wird. Und das Ganze inmitten der wundervollsten Naturkulisse, die ich je sehen, atmen, schmecken und mir mit wunden Füßen erkämpfen durfte.

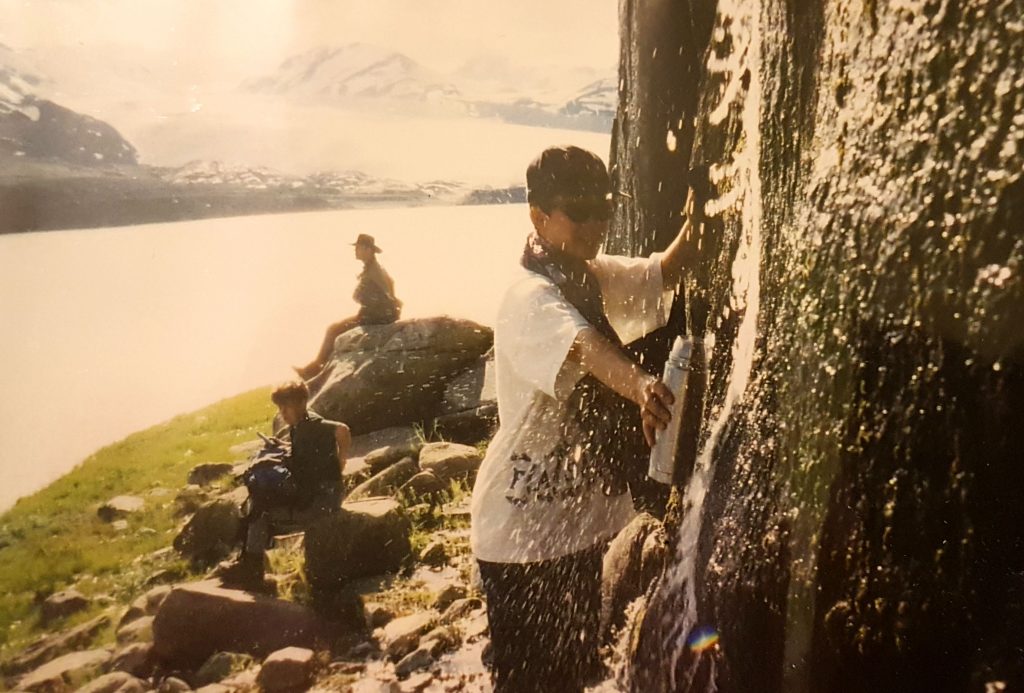

Auf den Tag genau heute, 25. Juli, vor 25 Jahren haben mein Vater und ich dort an den Emperor Falls gestanden und die schönste Dusche der Welt genossen. Für ihn war das die Erfüllung eines lang gehegten Traums, den Mount Robson Trail zu laufen. Für mich war es der Beginn einer großen Liebe und einer chronischen Krankheit, dem Fernweh.

Erinnerungen sind etwas Seltsames, so bin ich mir ziemlich sicher, das Kojotengeheul in der einen Nacht verschlafen (und mich verdammt geärgert) zu haben – ich habe nie davor und nie danach so tief und lang geschlafen wie in diesem Zelt! -, während Papa erzählt, wie wir beide ganz verzückt gewesen seien, weil wir die Tiere für Wölfe hielten. Ganz sicher ist dagegen, dass wir beide am See im ersten Wildniscamp (Ape Lake war das zweite) den Loon hörten, den Seetaucher, der sogar auf der kanadischen Ein-Dollar-Münze zu sehen ist. Ein geradezu geisterhafter Klang in der nächtlichen Stille, der selbst durch meine Ohrenstöpsel drang. Es heißt, wer diesen Ruf einmal gehört hat, wird garantiert noch einmal in seinem Leben an diesen Ort zurückkehren. Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, würde ich sagen – denn ich hatte längst mein Herz an Kanada verloren.

Die Tiere

Nein, das gibt es nicht! Wir sehen jetzt zum zweiten Mal eine Schwarzbärmutter mit noch kleineren Jungen. Die sind so knuffig! Futtern Klee und Blumen. (…) Sie sind direkt an unserem Auto vorbei und hinter uns über die Straße! Wir haben an den Scheiben geklebt!

Aus: Andreas Tagebuch, 24.7.96

Ja, das war der Tag, an dem Angelika schließlich den Kopf aufs Lenkrad stützte und nur noch murmelte: „Das gibt’s nicht!“ Weil noch nie eine Reisegruppe so viel Glück gehabt hatte mit Tiersichtungen, obendrein geballt an einem Tag. Später wurde es einer unserer Running Gags, dass unsere Reiseleiterin „Gustav“ engagiert hatte, in jeweiligen Kostümen zum perfekten Zeitpunkt vorbeizutanzen: als Schwarzbär, Elk (Wapiti-Hirsch, nicht zu verwechseln mit Elch, der heißt auf Englisch Moose), Schneeziege, Bighornschaf, Kojote … Den Puma, auf dessen „Kopf“ Angelika eine Flasche Champagner ausgesetzt hatte, entdeckte allerdings niemand von uns, ebenso wenig wie den Wolf, den ich mir so gewünscht hatte. Die meisten Sichtungen hatten wir absurderweise am Straßenrand, aber das war im Falle der Schwarzbären ein Glücksfall, denn si konnten wir sicher im Bus sitzen und durch die Fenster beobachten und Fotografieren. Mama drehte eine Runde um unser Fahrzeug, spähte zu uns herein, um sicher zu sein, dass wir uns benehmen würden. Und auch wenn Schwarzbären nicht so groß sind, wie ich sie mir ursprünglich vorgestellt hätte, ist gerade mit Elterntieren nicht zu spaßen. Gerade erst, so lasen wir in der Zeitung, hatte eine Bärin einen einheimischen Farmer getötet, weil er durch pures Pech zwischen sie und ihre Kinder geriet. Dabei waren die Schwarzbären noch diejenigen, die man angeblich mit einem Schlag auf die Schnauze verscheuchen könnte, wenn man die Nerven behielte. Am allerersten Abend auf einem Campingplatz hatte uns Angelika nämlich eine Einweisung ins Verhalten im Bärenland gegeben. Am wichtigsten ist es, zwischen Grizzly und Schwarzbär zu unterscheiden – bei Ersterem kann man versuchen, auf einen Baum zu klettern oder sich totzustellen. Zweiterer kann ausgezeichnet klettern und ist Aasfresser. Wegrennen ist bei keinem eine gute Idee, denn sie sind garantiert schneller. Am besten ist es, ihnen gar nicht erst über den Weg zu laufen – weshalb der Spaten, der unser „Freiluftklo“ darstellte, mit einer Glocke ausgestattet war. So spazierten wir klingelnd und singend durch den Wald, um den Bären eine Chance zu geben, auszuweichen. In der ersten Nacht wurde ich auch prompt wach und musste dringend. Der Campingplatz hatte zwar eine richtige Toilette, doch die war ein paar hundert Meter entfernt. Nach langen Minuten weckte ich schließlich meinen Vater, weil ich mich allein nicht hinaustraute. Am Ende der Reise war ich abgehärtet.

Ein ewiger Quell der Erheiterung waren die kleinen, gestreiften Erdhörnchen, auch wenn sie manchmal zu zutraulich wurden und in Cafés auf den gerade verlassenen Tischen herumkletterten, um Marmeladenmesser abzuschlecken, ganz ähnlich der Biergartenspatzen von München. Leider kann es passieren, dass diese Tiere komplett verlernen, sich selbst zu versorgen – und dann verhungern, wenn die Touristen ausbleiben. Ein Höhepunkt war auch das Whale Watching vor Vancouver Island, auch wenn ich euch davon keine spektakulären Bilder zeigen kann. Die jungen Buckelwal-Bullen waren zu sehr mit Fressen beschäftigt und tauchten nur kurz zum Luftschnappen auf. Oh, und dann natürlich noch die Tiere, auf die wir wahnsinnig gern verzichtet hätten: die Moskitos. Im ersten Wildniscamp war es am schlimmsten. Ich hatte abstehende Ohren, so viele Stiche hatte ich dahinter angesammelt! Hat aber gut zum Sonnenbrand auf den Läppchen gepasst …

Die Landschaft

Rocky Mountains! Gletscher! Wasserfälle! Spektakulärer geht’s kaum, wie ihr ja schon oben sehen konntet. Die Atabaska Falls mit drei Regenbögen, die Twin Falls, an deren Abbruchkante wir uns auf dem Bauch heranrobbten, die Falls of the Pool, Belohnung, wenn man das steilste Stück des Mount Robson Trail überstanden hatte … Ich machte alles mit, selbst wenn meine Füße nicht mehr wollten. Die hatten kein Stimmrecht, wenn meine Augen überquollen, und rächten sich dafür. Ich lernte, gleichmäßiger zu laufen und dass es noch lange weitergeht, wenn du glaubst, keinen Schritt mehr tun zu können. Weil es sich immer lohnte. Auch wenn es etwas geradezu Schockierendes hatte, sich an einem Tag über die Gipfel gekämpft zu haben bis hin zu einem wunderschönen, milchigblauen Bergsee, dem Lake Louise – und dann von zwei Herren in Lederhosen mit dem Klang von Alphörnern begrüßt zu werden. Sie standen vor einem riesigen Klotz von Skihotel, zu dem man natürlich mit dem Auto hätte fahren können. Wir flüchteten ganz schnell weiter den nächten Hang hinauf, doch das Getröte verfolgte uns noch lange.

Und dann die Wälder in allen möglichen Spielarten und Charakteristika, von dürren, hochaufgeschossenen Stöcken von Fichten, an denen Flechten wie lange, dunkelgrüne und graue Vorhänge herabhingen – nicht umsonst haben sie den Spitznamen „Old Men’s Beard“ – bis hin zu den riesig hohen Mammuthbäumen des Küstenregenwalds und den verschlungenen Wurzeln am West Coast Trail, die eine Luxuswohnung für jeden Rumpelwicht gewesen wären. Dann zog auch noch der Nebel vom Meer her auf und vom nahen Leuchtturm erklang der warnende Ton des Horns für alle Schiffe, die das Licht nicht mehr sehen konnten – unwirklich und geheimnisvoll.

Viele waren total mit Moos überzogen und die Flechten waren auch wieder da, diesmal ganz dunkelgrün. Es ist so seltsam, so geheimnisvoll, uralt, dunkel. Schade nur, dass da so viele Touris rum gestopft sind und Krach gemacht haben, die haben das ganze Märchenhafte zerstört. Am liebsten hätte ich ganz still da gestanden, um nur den Wald zu hören. Ging aber nicht.

Aus: Andreas Tagebuch vom 4.8.96

Dass es um die Wälder nicht überall so gut bestellt ist, haben wir erfahren, wenn uns immer wieder die Großtransporter mit den gefällten Stämmen überholten und in Staubwolken tauchten. Damit für die Touristen die Hügel aus der Ferne grün aussehen, wird dann mal flugs Grassamen draufgeschmissen. In der Nähe der Rainbow Ranges brannten 700 Hektar Wald, hüllten die Gipfel in Rauch und brachten uns zum Husten. Abends standen wir auf dem Campingplatz mit völlig erschöpften Feuerwehrleuten in der Schlange vor den Duschen an. Das alles habe ich in meinem Tagebuch festgehalten. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch in einem Greenteam aktiv und sehr an Umweltschutzthemen interessiert – so viel zu der Behauptung mancher Leute heutzutage, die Fridays For Future-Bewegung müsse von Erwachsenen instrumentalisiert sein. Völliger Blödsinn! Niemals bin ich politischer und radikaler gewesen als in meiner Jugend!

Die Menschen

Dafür hatte ich einige Gleichgesinnte auf einem Haufen zusammen, auch wenn ich die mit Abstand Jüngste in der Wandergruppe war. Letztlich sind es die Menschen, mit denen du drei Wochen lang eng aufeinanderhockst, gemeinsam kochst, bis zum letzten Krümel aufessen musst, um keine Reste zu hinterlassen, die Bären anlocken, packst, Feuer machst, die Aufgaben rund ums Lager teilst … wanderst, staunst, redest, spielst, Musik hörst. Eric Clapton Unplugged wurde zum Soundtrack unserer Reise. An jedem Fahrtag zählte Manfred von hinten nach vorn in seinem unnachahmlichen Thüringer Dialekt durch: „Dreie, sechse, neune, elfe – Abfahrt!“ Er war einer derjenigen, mit denen mein Vater und ich noch lange nach der Reise Kontakt hielten. Doris half mir Jahre später, an meinem Studienplatz in Eichstätt ein WG-Zimmer zu finden, und mit Heidi schreibe ich mir bis heute Weihnachtskarten.

Reiseleiterin Angelika hatte in Deutschland einen Busführerschein gemacht, als das noch nicht als schick galt fürs weibliche Geschlecht – und prompt ließ sie der erste Prüfer durchfallen, weil sie angeblich zu flott an eine Kreuzung herangefahren sei. Der Spruch hinterher entlarvte allerdings die wahren Motive: „Der Fuß gehört auf die Bremse und eine Frau nicht ans Steuer eines Busses.“ Sie ließ sich das nicht gefallen, verlangte eine Wiederholung und biss sich durch. Diese und ähnliche Anekdoten, die sie mit uns teilte, haben sich mir tief eingeprägt und im Zuge des feministischen Kampftages 2016 schrieb ich schon mal über sie als eines der Vorbilder in meinem Leben. Sechs Jahre später wanderte ich noch einmal mit Angelika durch Neuseeland, eine Reise, die sich im Januar zum 20. Mal jähren wird.

Doch auch die Kanadier*innen selbst habe ich schnell ins Herz geschlossen: den wortkargen Piloten John, Campingplatzbesiter Jack, der uns „Fraser Turkey“ mit geheimer Familienwürzung grillte (so nennen sie Lachs, der außerhalb der Fangsainson geangelt wird, etwas böse), Brian von Whale Watching, der mich an die Schulter boxte, wenn ich nicht schnell genug übersetzte (Angelika hatte nämlich beschlossen, dass ich das übernehmen könnte, weil ich im Gegensatz zu ihr noch Englisch üben müsste. Stimmt auch. ich glaube, ich hab in den drei Wochen mehr gelernt als in meiner ganzen Schulzeit).

Und natürlich Chris. Ihren Nachnamen habe ich erst viele Jahre später erfahren, als ich aus Nostalgie heraus „Canada, wilderness, biologist, British Columbia, Chris“ googelte. Damals war sie schlicht die faszinierende Frau, die seit neun Jahren allein mit ihren beiden Hunden in einem selbstgebauten Holzhaus mitten in den Rockys wohnte, sich im Winter komplett einschneien ließ und die Tierwelt beobachtete. Im ersten Wildniscamp nahmen wir die Kanus, um zu ihr hinüber zu paddeln, und sie nahm uns mit auf selbst angelegte Wanderwege durch Sumpfgebiet und einen Berg hinauf, auf dessen Gipfel ein vom Blitz gespaltener Baum stand. Sie zeigte uns ihre Hütte, ihren solarbetriebenen Computer, auf dem sie ihre Berichte schrieb, die Zeichnungen, die sie selbst von der Natur anfertigte, die Bodenklappe in den selbst gegrabenen Keller, die ihr einmal das Leben gerettet hatte, als eine Bande junger Grizzlys beschloss, ihre Hütte zu stürmen. Ein paar Stunden saß sie im Dunkeln und wartete darauf, dass der Radau oben beendet war. Natürlich fragte ich sie ebenfalls nach Wölfen, aber sie hatte die Tiere in all der Zeit nur viermal überhaupt gesehen – dafür einmal besonders spektakulär, als sie auf einer Wanderung im tiefsten Winter einen Berggipfel erreichte und im Tal dahinter einen guten Überblick über eine Hirschjagd hatte. Wie sehr ich sie beneidete!

Auch wenn ich mir damals noch nicht so recht vorstellen konnte, ob ich es aushalten würde, so lange am Stück mit keinem Menschen zu reden – bedenkt, das war in den Vor-Internet-Zeiten -, stellte ich mir in den kommenden Jahren immer wieder vor, wie es wäre, so komplett auszusteigen. Das wurde sogar ein geflügeltes Wort von meinem Vater und mir. Wann immer wir richtig angekotzt waren von irgendetwas, von dem Menschen und der Welt, sagten wir: „Ich ziehe zu Chris.“

Mittlerweile hat übrigens das Internet bei ihr Einzug gehalten, wie meine Internetrecherche ergab: Sie schreibt einen wunderbaren Blog und teilt ganz fantastische Fotos. Zwar wohnt sie nicht mehr in der Hütte von damals – in einem gewissen Alter ist es doch vernünftig, ein kleines bisschen näher an die Zivilisation ranzurücken, um im Notfall etwas rascher Hilfe zu bekommen und nicht mehr die ganz steilen Hänge steigen zu müssen -, aber immer noch wie früher. Schaut unbedingt mal rein, wenn ihr euer Fernweh füttern wollt: http://www.wildernessdweller.ca/

Eigentlich bin ich mittlerweile mit meiner Schreibe zufrieden, aber gerade ringe ich damit, dass es mir nicht gelingt, in Worte zu fassen, was diese Reise für mich bedeutet hat, wie tief sie mich geprägt hat und was an diesen drei Wochen so unendlich grandios war. Ob dieser Blogbeitrag nicht zu negativ rüberkommt – aber es ist eben das Gesamtpaket, das ich nie vergessen werde. Mir fallen immer noch mehr Dinge ein, die ich erzählen könnte. Von dem niedlichen jungen Kanadier, zum Beispiel, der gerade mit seinen Kumpels den West Coast Trail bezwungen hatte und den wir am Campingplatz mit einem übriggebliebenen Grillsteak fütterten, während er befürchtete, seine Freunde, die bei Dosenbohnen auf ihn warteten, würden ihn hassen. Wir gaben ihm Bier zur Entschädigung mit und er zitierte den einzigen deutschen Satz, den er je gelernt hatte: „Hast du aber schöne Augen, Schnuckiputzi.“ Ich bin vor Lachen in den Sand gekippt!

Aber jetzt ist auch mal gut. Ich bin unglaublich dankbar für diese Erinnerungen, und sie jetzt aufzuschreiben, hat wieder neue Türen in meinem Geist geöffnet und meine Laune, die aus verschiedenen Gründen nicht die beste war, erheblich gehoben. „Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können“, sagt Jean Paul und ich würde noch ergänzen: Sie gibt uns Kraft fürs Jetzt und für die Zukunft. Und ich bin fest entschlossen, das Versprechen des Loon nochmal eines Tages einzulösen!

…und ich bin dir unendlich dankbar dafür, dass du mich mit deinen anschaulichen, detailreichen Schilderungen zurück in die Erinnerung an diesen großartigen Trail geholt hast. Meine Güte, du warst 14! Ich war mächtig stolz auf dich (und bin es gerade wieder).

Und ich bin heute noch fest davon überzeugt, dass die Wolken für wenige Sekunden die Spitze des Mount Robson freigegeben haben!

Der Loon ruft!

Liebe Grüße

Papa